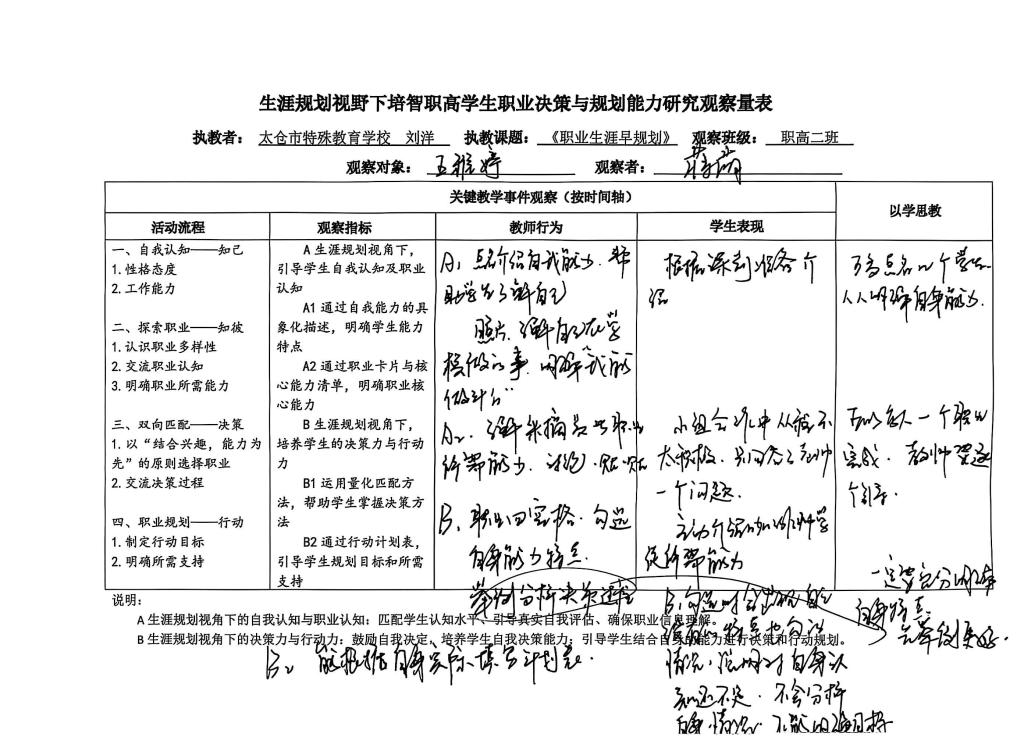

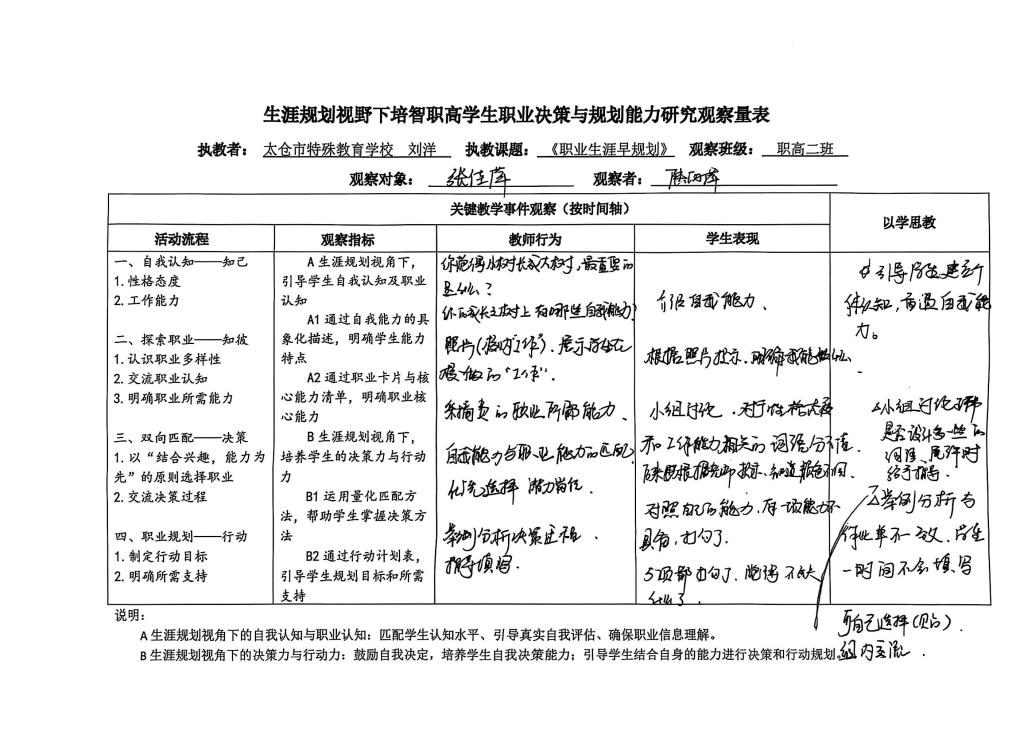

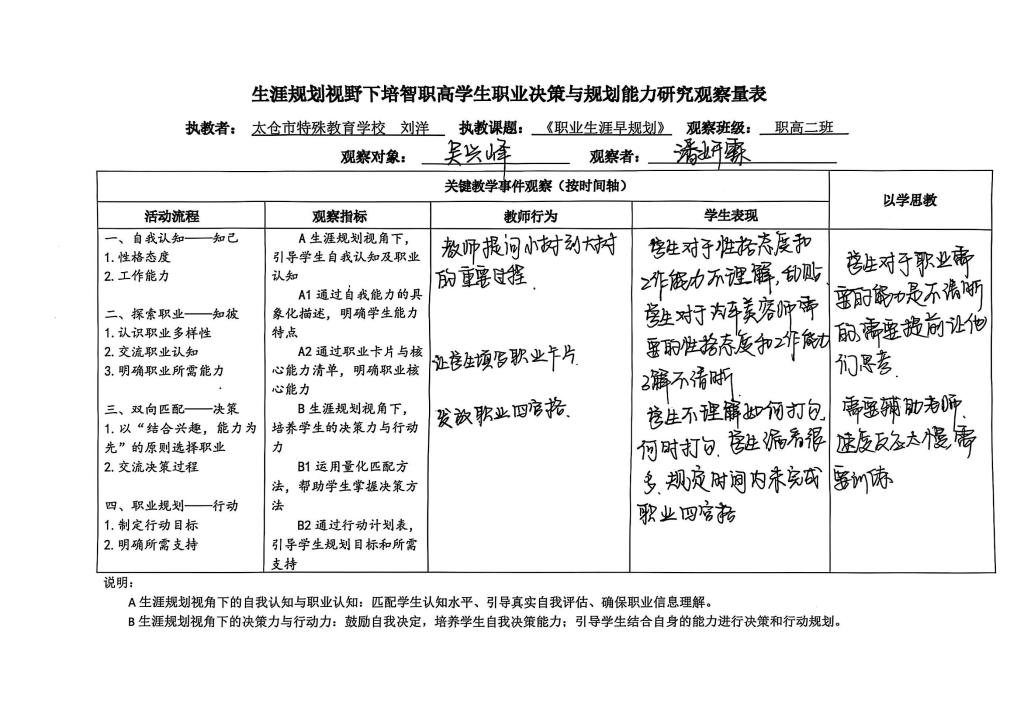

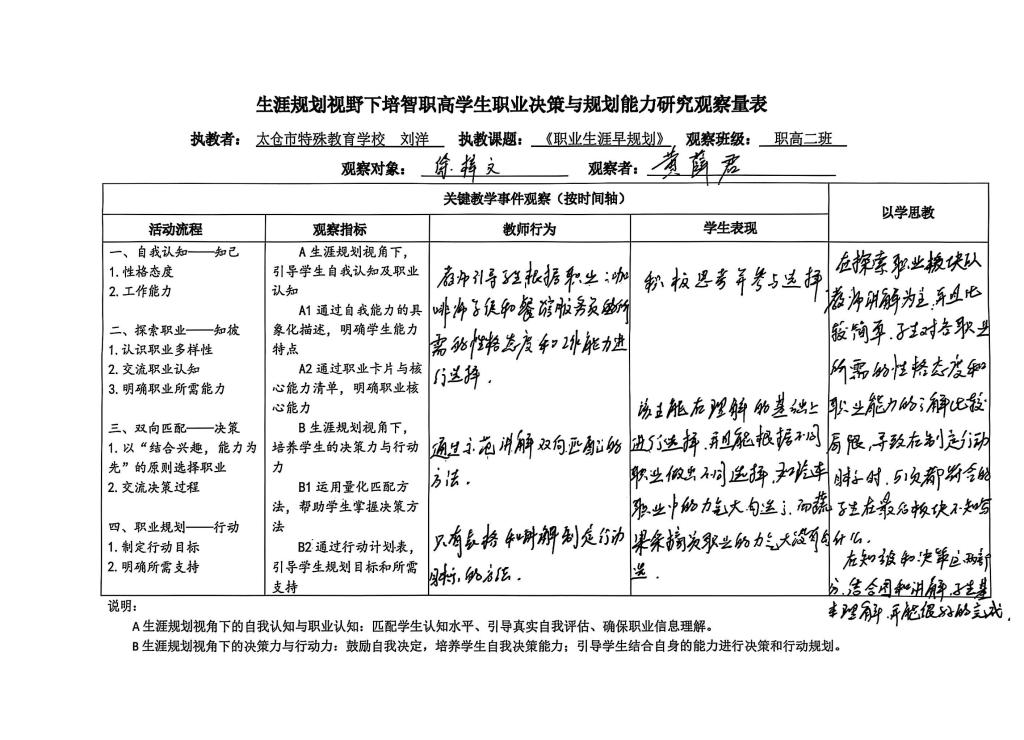

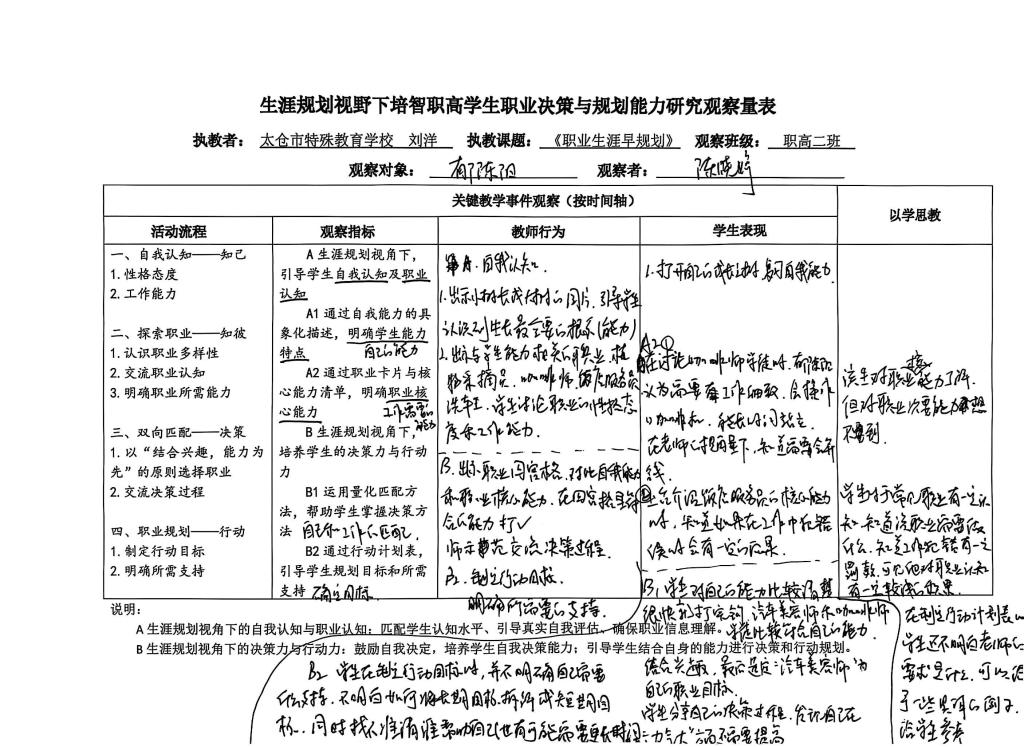

一、课堂实践环节(刘洋老师执教): 采用“个人能力词卡”引导学生将 “喂鸭子”“取鸡蛋” 等日常行为转化为“责任心”“任务执行能力”,85% 的学生能准确归纳3项以上能力; 通过AI生成多元职业图片及职业卡片,组织小组讨论“餐馆服务员”“咖啡师学徒” 等职业的核心能力,结合《职业核心能力清单》,学生对职业关键能力的归纳准确率提升; 运用“匹配量化表”,以“4-5项能力重合即适配”为原则,学生职业选择的逻辑性显著增强,随机变更目标现象减少; 借助“分阶段行动计划表”,指导学生将“成为咖啡师”等目标拆解为“每周练习手冲咖啡 1次”等可操作任务,使计划具备执行性。 二、团队研讨环节: 陆向萍、蒋萌:强调需将帕森斯职业选择理论与课堂四环节深度结合,提出 “行为—能力—职业” 转化的三阶训练模型;

潘妍霖:建议开发《家校转衔实践手册》,将课堂行动计划延伸至家庭场景,如布置“便利店购物支付”实践任务;

黄薛君:提出在职业探索环节增加 “社区职业场景图片观摩”,强化学生对职业社会角色的认知;

陈晓婷:建议优化观察量表,新增 “目标调整逻辑性”“社会支持度” 评估维度,量化决策科学性。

问题反思: 部分学生(如郁陈阳)在制定行动计划时仍存在 “目标笼统” 问题,需强化 “支持者” 角色引导; 职业卡片的场景覆盖度不足,后续需补充 “超市理货员”“物业保洁” 等社区常见职业。

|