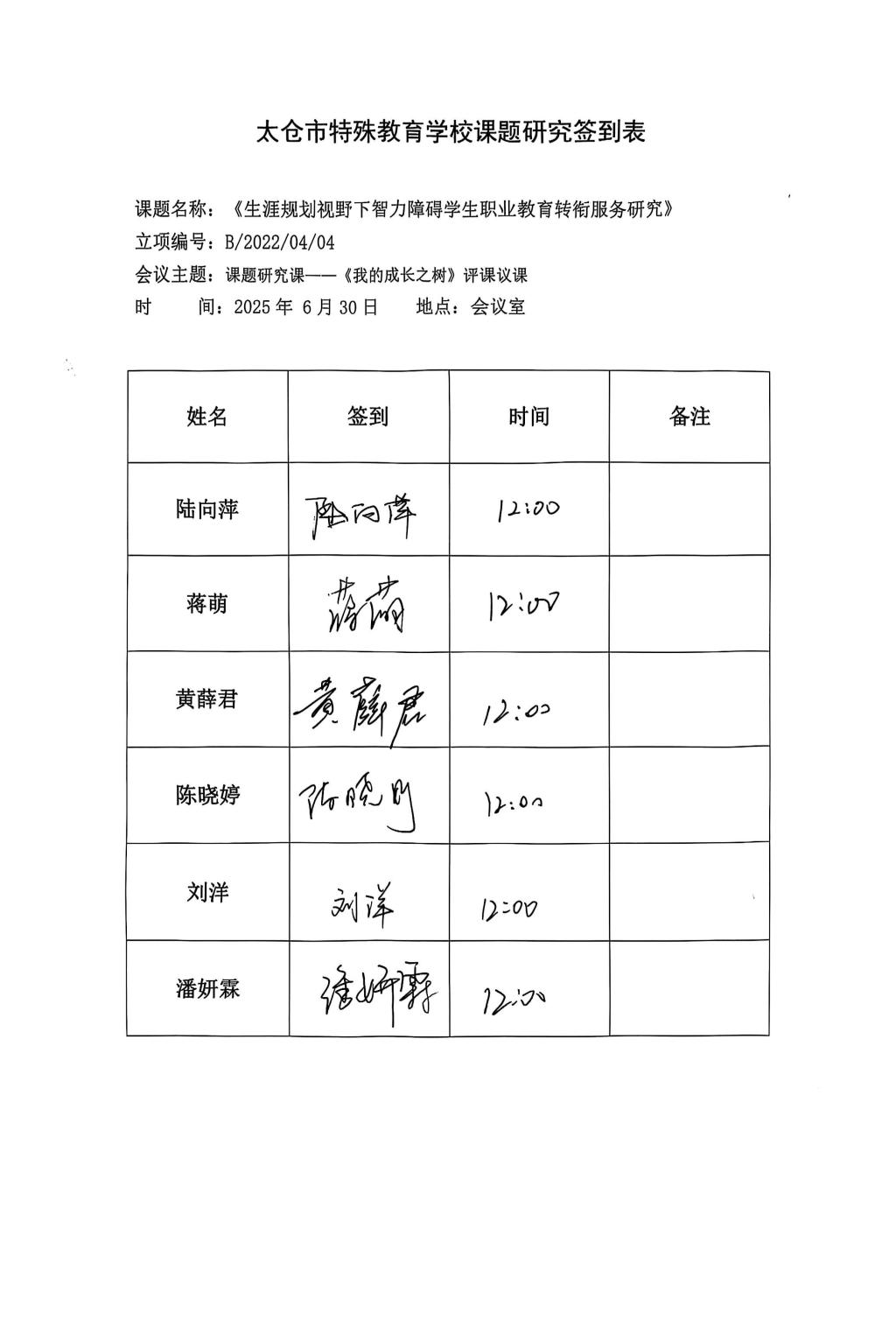

2025年6月,太仓市省级重点课题《生涯规划视野下智力障碍学生职业教育转衔服务研究》(立项编号:B/2022/04/04)团队以课堂教学为核心阵地,由主持人陆向萍、蒋萌统筹理论框架,课题组成员刘洋、潘妍霖、黄薛君、陈晓婷协同推进,聚焦培智职高学生职业决策与规划能力培养,通过《职业生涯早规划》《我的成长之树》课程实践与系统性研讨,取得阶段性研究成果。

一、刘洋老师四环节课堂实践:具象化培养职业规划能力

(一)自我认知:行为到能力的转化训练

刘洋老师在《职业生涯早规划》课堂中,运用观察量表中的“个人能力词卡”工具,引导学生将日常行为转化为能力表述。如针对学生“每天喂鸭子”的描述,他指导归纳为“责任心”“任务执行能力”,帮助突破自我概念模糊的障碍。根据课例研究方案,该环节通过具象化训练,使学生对性格态度、工作能力的表述准确率提升,为职业认知奠定基础。

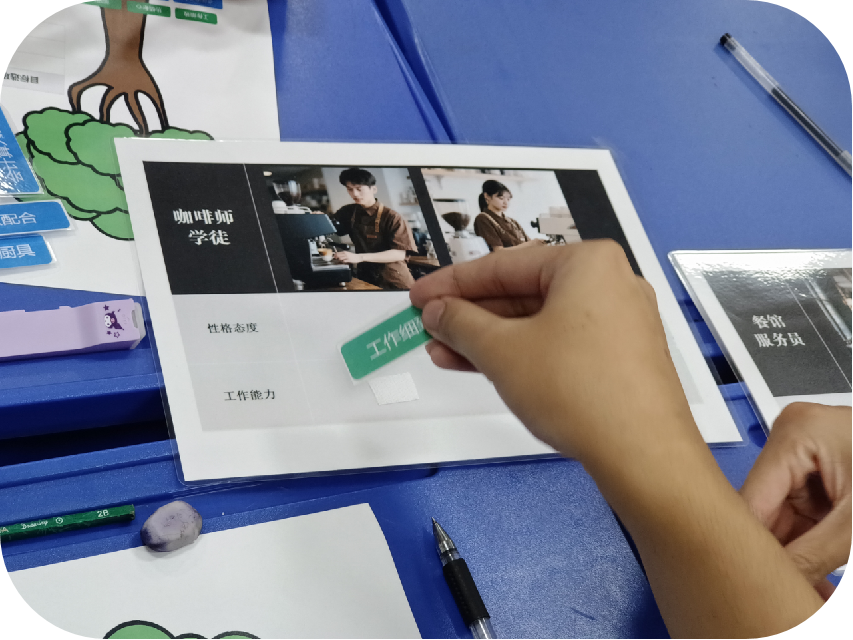

(二)职业探索:碎片化认知到系统图谱的构建

借助AI生成的多元职业图片(涵盖服务员、咖啡师学徒等岗位)及职业卡片,刘洋老师组织学生分组研讨“职业每日工作内容”与“核心能力需求”。在分析“蔬果采摘员”职业时,学生通过词卡匹配明确“体力耐力”“精准分拣”等关键能力,同步结合教师出示的职业核心能力清单,构建系统的职业认知体系,解决传统教学中职业认知碎片化问题。

(三)双向匹配:量化模型助力科学决策

引入观察量表中的“匹配量化表”,刘洋老师提出“兴趣+能力”双维度匹配原则:能力与职业要求4-5项重合即判定“高度适配”,兴趣强烈但能力部分匹配可作为“发展方向”。学生郁某应用该模型分享决策过程:“选择‘洗车工’因具备‘动手能力’和‘耐心’,但需提升‘速度’。”量化决策模式使课堂中随机变更职业目标的情况减少。

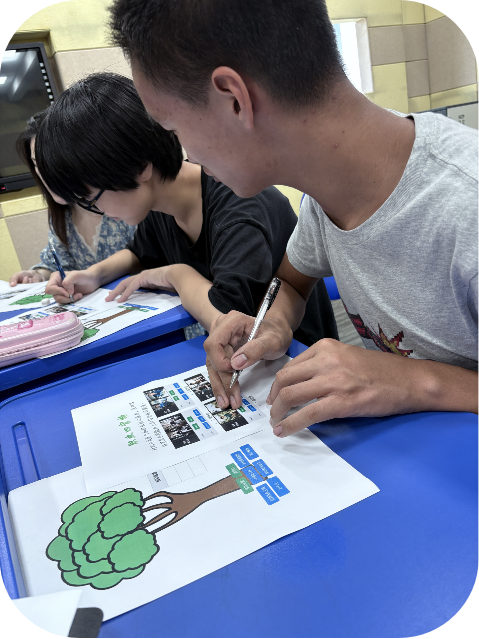

(四)职业规划:宏大目标到分阶段行动的拆解

通过“分阶段行动计划表”,刘洋老师引导学生将职业目标转化为可执行任务。以“成为咖啡师”为例,学生制定“每周练习1次手冲咖啡”“向老师请教拉花技巧”等计划,并依据课例设计要求,明确“职业指导老师”“家长”作为支持系统,强化社会网络对转衔的支撑作用。

二、主持人陆向萍、蒋萌的理论引领与问题破解思路

(一)构建帕森斯职业选择理论实践框架

陆向萍、蒋萌以帕森斯职业选择三大要素(自我了解、职业知识、人职匹配)为理论基础,将课堂划分为“自我认知—探索职业—双向匹配—职业规划”四环节,对应“知己、知彼、决策、行动”步骤。课例研究方案显示,该框架通过能力词卡实现“自我了解”,职业卡片实现“职业知识”获取,量化表实现“人职匹配”,行动计划表推动“行动落地”,形成闭环教学体系。

(二)靶向解决传统培智职业教育四大痛点

针对课例研究方案中指出的“行为难以转化为能力”“职业认知碎片化”“决策缺乏科学依据”“目标脱离实际”问题,两位主持人提出系统性解决方案:

(1)设计能力词卡工具,引导学生将“取鸡蛋”等行为归纳为“时间管理能力”;

(2)用职业卡片与核心能力清单,帮助学生从“服务员端盘子”的表面认知,深入理解“沟通能力”等职业内核;

(3)引入量化匹配表,减少“想做歌手后改主播”的随机选择;

(4)通过分阶段计划与打卡机制,将“成为运动员”转化为“每周训练3次”的可操作任务。

三、课题组成员多维度研讨:深化实践路径

课后,课题组成员围绕观察量表与课例设计展开研讨,形成多维度共识:

(一)刘洋:教学工具的实操优化

强调“个人能力词卡”需结合学生日常行为场景持续迭代,建议增加“超市理货”“厨房帮厨”等生活情境案例,提升能力转化的熟练度。

(二)潘妍霖:家校协同的支持系统构建

基于课例中“支持者”角色设计,提出建立“家校转衔实践手册”,将课堂中的行动计划表延伸至家庭场景,如布置“陪同孩子在便利店练习收银沟通”的家庭任务,强化能力迁移。

(三)黄薛君:社会接纳度的教学融入

建议在职业探索环节增加“社区职业场景图片观摩”,如展示不同职业人群在公共场所的工作状态,帮助学生建立“职业社会角色”认知,同步为后续社区实践奠定心理基础。

(四)陈晓婷:常态化评估机制的完善

提出优化观察量表指标,在“决策能力”评估中增加“目标调整逻辑性”维度,通过记录学生职业选择的理由阐述,量化决策科学性,为教学改进提供数据支撑。

四、成果展望:多成员协同推进研究深化

课题团队基于6月实践成果,明确下一步研究方向:

1、陆向萍、蒋萌:牵头整合刘洋课堂中的“能力词卡”“量化匹配表”等工具,开发《培智职高生涯规划校本指南》,强化“行为—能力—职业”的转化逻辑;

2、潘妍霖:设计“家庭—学校—社区”三阶打卡机制,将行动计划表与家庭实践任务绑定,形成能力培养闭环;

3、黄薛君、陈晓婷:联合开发“职业社会接纳度评估量表”,通过课堂模拟职业场景互动,量化学生对职业社会角色的认知程度;

4、刘洋:基于观察量表数据,优化“双向匹配”环节的小组合作模式,计划引入“职业能力辩论赛”,提升学生对人职匹配的思辨能力。

太仓市特殊教育学校课题团队表示,将持续以陆向萍、蒋萌的理论框架为引领,结合刘洋的课堂实践与潘妍霖、黄薛君、陈晓婷的多维度建议,构建更系统的培智学生职业决策培养体系,为特殊教育转衔服务提供可操作的实践范式。