课题研究记录表

课题 题目 |

《生涯规划视野下智力障碍学生职业教育转衔服务研究》 |

课题类别 |

省级重点 |

立项编号 |

B/2022/04/04 |

出席 对象 |

陆向萍 黄薛君 陈晓婷 刘洋 潘妍霖 |

地点 |

陆渡社区邻里中心星巴克 |

时间 |

2025年5月14日 |

研究 主题 |

社区场景下的职业技能转衔实践与社会融合路径探索 |

所要解决问题 |

1.学生社区场景职业技能应用不足的问题 2.社会适应性与独立生活技能短板问题 3.真实社会环境中的社交能力培养问题 |

研究 方法 |

实地观察法、任务分析法、行为记录法 |

过 程 与 思 考 记 录

|

一、准备阶段 1.联系星巴克门店 课题组陆向萍老师联系星巴克门店经理,清晰阐述活动目的,表达合作意愿,了解门店可提供的支持与时间窗口。与门店经理共同敲定活动的具体时间、地点(店内具体区域安排)、详细环节顺序及时间分配。共同商讨实践活动中的安全细节保障,为活动的顺利展开形成预案。 2.目标设定 核心目标一:技能迁移验证 具体内容:检验学生在课堂/实训环境中学习的咖啡相关技能(如:认识咖啡豆、研磨操作要点、使用法压壶/手冲器具冲泡咖啡、奶泡基础打发、简单饮品制作流程)在真实的星巴克工作环境中的实际应用能力。 核心目标二:重点聚焦电子支付这一现代生活必备技能的实际操作与巩固。 具体内容:在点单环节,安排学生在老师/店员指导下,使用智能手机支付APP(如支付宝、微信支付)或学生电子手表完成真实的支付交易流程。 核心目标三:社区接纳度观察 具体内容: 通过学生在星巴克这一典型社区公共场所的公开活动,观察和记录周边顾客、店员以及其他社区成员对特殊学生群体的反应、态度和行为。 可能的话(需符合伦理并获得必要许可),可收集简短、匿名的顾客/店员反馈(如设置简单的意见卡片或事后访谈店员代表)。 3.计划制定 活动一:手冲咖啡实践 (核心:技能迁移验证 + 沟通实践) 在咖啡师的讲解下,学生简短回顾课堂所学关键点,认识星巴克实际使用的设备。 学生在指导下使用门店的手冲设备冲泡咖啡。品尝自己/同学制作的咖啡,学习描述风味(简单词汇),与同学、老师、咖啡师交流感受。 活动二:咖啡渣再利用 (核心:环保意识 + 延伸技能 + 互动机会) 咖啡师介绍咖啡渣的特性(吸味、去污、堆肥等)及其多种再利用方式。学生分为两组制作咖啡渣营养土种植盆栽和咖啡渣精油皂。 活动三:电子支付实践 (核心:独立生活技能锻炼 + 真实场景应用)

在老师/店员陪同下,在门店进行真实的点单实践。能向店员讲明自己需要的饮品,确认价格,进行现金、手机获电子手表的数字支付。 二、实施阶段 2024年5月14日下午,太仓市特殊教育学校职高班学生在课题组、班主任及家长代表带领下,于陆渡社区邻里中心星巴克成功开展了主题为“实践咖啡技能,融入社区生活”的社会实践活动。本次活动旨在将课堂咖啡技能延伸至真实社会场景,锻炼学生职业技能与独立生活能力。 活动分为三个核心环节: 咖啡技艺沉浸习得: 在星巴克咖啡师指导下,学生张佳萍、郁陈阳、胡晶航等进行了手冲咖啡实操。学生们专注练习水流控制(画圈注水)、精准计时萃取、感受咖啡液滴落节奏等关键步骤。品尝亲手冲泡的咖啡并获得工作人员肯定后,学生展现出显著的成就感和技能迁移的信心。 环保实践锻造社交: 学生分组探索咖啡渣再利用。一组学习将咖啡渣混入土壤培育多肉盆栽,在协作填土、照料绿植中实践倾听与沟通;另一组合作制作咖啡渣精油皂,通过称量、融化皂基、添加材料等步骤锻炼分工协作与实时协调能力。环保实践有效融合了生活技能与团队互动。 解锁数字生活技能: 在收银台前,学生在老师指导下进行电子支付实践。他们学习使用手机支付码点单、仔细核对饮品信息与价格、并礼貌地与店员交流。成功完成支付并接过饮品的过程,使课堂练习的问候语转化为真实的社交互动,切实提升了独立适应社区生活的数字技能。 三、分析讨论阶段 实践活动结束后,课题组成员进行了集中讨论。 陆向萍老师认为:社会的支持程度日益增强,社区内很多商店都愿意支持此类转衔活动,课题组需要多方协调,同时鼓励家长配合开发社区转衔实践资源,将“社会转衔”搬到真正的“社会课堂”中,打通课堂和真实生活的“最后一公里”,是帮助学生顺利完成社会生活转衔的关键所在。 蒋萌老师提出认为:个别学生的咖啡技能还需在辅助下完成,还无法完全胜任咖啡店的冲泡咖啡工作,还需在学校加强实践。另外电子支付已成为现代社会主流的支付方式,个别学生还未掌握电子支付的方法,需要在课堂上加强学习和在社区生活中加强训练。社会转衔的成功需要家庭的配合,学校活动只是融入社区的起点,要想真正能够完成社会转衔,需要家长付出支持和努力。 黄薛君老师认为:本次学生走进社区开展转衔实践活动,虽然引起了社区群众的“注目”,但社区群众并未做出进一步探寻或者其他拍照、议论等不合适的举动,说明却区内的群众对于特殊学生的接受程度有所提升,也是社会文明进步的一种标志,我们可以以此为案例,打消家长顾虑,鼓励更多的家长自己带学生出门实践,以提升转衔实践的有效性。 陈晓婷老师认为:星巴克门店对学生的转衔支持非常到位,活动安排非常丰富,让学生的体验感非常强。但真实的社会生活中,门店大概率不会为了迎接某一位或者某一类客人而设置特定活动。在以后的转衔实践中,还需要和支持的门店沟通,以“平常心”“平常态”来对待需要转衔时间的特殊学生,在真实的社会场景中学习融入社会,对学生的长远发展意义更为深刻。 刘洋老师认为:在观察学生参与咖啡渣手工制作时,注意到部分学生在小组协作中展现出超出课堂预期的沟通能力 —— 他们会通过手势辅助语言表达,主动为同伴递拿工具,甚至能用简单的商业思维讨论 “成品能否送给社区老人”。这提示我们,转衔实践不仅是技能训练,更是社会情感能力的 “试金石”,后续可设计更多需要角色分工的任务,让学生在真实互动中自然发展社交策略,同时挖掘他们在创意、协作等方面的多元潜能。 潘妍霖老师认为:此次活动中部分家长全程参与协助,观察到家长从 “过度保护” 到 “逐步放手” 的转变尤为重要。建议建立“家校转衔实践手册”,将星巴克场景中的支付流程、沟通话术等转化为日常家庭训练清单,比如让学生独立完成社区便利店购物、快递取件等任务。同时可邀请支持本次活动的星巴克店员录制“社会适应微课堂”,通过视频回放帮助学生在校园场景中复现实践细节,形成“社区体验——校园巩固——家庭延伸”的转衔闭环,让社会能力培养真正融入学生的生活脉络。

|

获得的主要结论

|

一、学生能力发展层面 1.技能迁移有效性: 学生能将课堂咖啡制作技能(水流控制/计时萃取/滤杯操作)迁移至真实场景,手冲咖啡核心流程完成度达85%,但复杂环节仍需辅助(如独立应对客流高峰期的冲泡需求)。 2.数字生活技能突破: 电子支付操作成功率70%,但金额核对环节存在薄弱点(需强化价格辨识与支付确认训练)。 3.社交潜能显性化: 在咖啡渣再利用等协作任务中,学生展现出超预期的沟通策略(如手势辅助表达、主动协作递工具),部分学生甚至提出“赠送成品给社区老人”的简单商业思维,提示其社会情感能力可深度挖掘。

二、社会支持环境层面 1.社区接纳度显著提升: 活动中社区居民零干扰行为(无围观/拍照/议论),92%的匿名反馈显示公众对特殊学生持自然接纳态度,标志社会文明进步。 2.企业合作模式优化方向: 星巴克提供的标准化支持(分步演示、专属活动区)虽提升体验感,但过度“特殊化”可能弱化真实场景适应性,未来需推动“平常心”服务模式(如常态化微岗位实习)。

三、转衔机制创新层面 1.家庭角色转型关键性: 家长从“过度保护”转向“逐步放手”的积极行为转变(如协助支付训练),是学生社会适应的核心支撑。 2.闭环培养体系必要性: 需建立 “社区体验(星巴克)→校园巩固(微课复盘)→家庭延伸(社区购物任务)” 的三阶转衔闭环,破解技能训练碎片化问题。

四、后续行动重点 课程强化:将电子支付、复杂流程独立性训练纳入职高班常规课程。 |

物化 成果 |

转衔故事、社会支持程度调查数据 |

转衔故事:

咖啡香里的成长密码

五月的风裹着轻微的暑气,推开了星巴克的玻璃门。太仓市特殊教育学校职高班的学生们鼻尖萦绕着咖啡豆的焦香,眼睛亮晶晶地盯着吧台上的手冲器具。这一天,他们要把课堂搬进真实的社区,在咖啡香里破译 “社会转衔” 的成长密码。

“水流要像蝴蝶振翅一样轻盈。” 咖啡师小林老师手持细长的手冲壶,壶嘴悬在滤杯上方 20 厘米处,热水如银线般落下,在深褐色的咖啡粉上晕开同心圆。张佳萍盯着滤杯中逐渐膨胀的 “咖啡火山”,喉结轻轻滚动——这和课堂上的法压壶完全不同!

“佳萍,试试?” 班主任陈老师轻轻推了推她的肩膀。小姑娘深吸一口气,提起水壶,手腕却止不住地发抖。“稳住,画圈要慢。” 小林老师用手掌虚扶着她的手背,引导水流在粉床中心画出第一道圆弧。当琥珀色的咖啡液开始滴落,郁陈阳立刻按下秒表,睫毛在眼睑下投出细密的阴影:“计时1分15秒,开始第二段注水!”

胡晶航站在一旁,把滤杯轻轻摇晃 30 度角。这是她的第三次练习,咖啡液顺着螺旋纹路均匀落下,在玻璃壶中积成金黄的洼。“像蜂蜜一样!” 她忽然转头,冲身后的同学露出豁牙笑,鼻尖沾着一粒咖啡豆碎屑。

当三杯手冲咖啡摆在吧台上,空气里浮动着焦糖与坚果的香气。星巴克店长端起杯子轻啜一口,眼睛亮起来:“酸质明亮,回甘干净!” 张佳萍的耳朵瞬间红透,手指绞着衣角,眼里却透着自信的光芒。

“咖啡渣是大自然的宝藏。” 小林老师举起一袋深褐色的碎屑,“它能吸异味、做肥料,还能变成 ——”“肥皂!” 不等老师说完,陈辉已经抢答,他和另外五名同学组成 “环保小组”,围在操作台前制作咖啡渣精油皂。

称量皂基时,李欣妍的手指在电子秤上犹豫了两秒:“200 克还是 205 克?”“203 克最保险。” 徐文豪递过搅拌棒,这是他第一次主动给出建议。融化皂基的烧杯腾起热气,潘泓森踮脚打开精油瓶,清香混着咖啡渣的粗粝感,在模具中凝结成一个个深褐色的皂块。

另一组的 “园艺小组” 则围坐在落地窗前,把咖啡渣拌入营养土。陈君悦捏着多肉幼苗的根部,小心翼翼放进花盆。他的同桌何君豪立刻屏住呼吸,捧着水壶的手放得极低,生怕水流冲散了刚铺好的土面。当十二盆 “咖啡渣多肉” 摆成整齐的方阵,不知谁的指尖沾了泥土,在玻璃上画了个歪歪扭扭的笑脸。

最紧张的环节出现在收银台。“您好,我要一杯抹茶星冰乐。” 吴兴峰捏着手机的手心里全是汗,屏幕上的支付码在灯光下微微颤动。店员小姐姐微笑着重复:“抹茶星冰乐36元,需要确认支付吗?” 少年忽然想起课堂上老师反复强调的 “三核对”:饮品名称、价格、收款方。他咽了咽口水,重重按下 “确认” 键。

“滴 ——” 扫码器的绿光闪过,郁陈阳接过小票时,手指碰到了店员递来的薄荷糖:“做得很棒哦。” 这句话让他想起上周在教室里模拟点单的场景,当时他总是忘记说 “谢谢”,此刻却自然地脱口而出:“谢谢姐姐!”

胡晶航则选择用电子手表支付。当她把手表凑近扫码器,表带蹭到收银台发出细微的声响,转身就看到了班主任陈老师欣慰的笑容。不知何时,几位顾客已经放下咖啡杯,目光里带着温和的笑意。这些笑脸,融化在午后的阳光里。

夕阳微斜,孩子们的笑声回荡在社区街道。他们手中的绿植与皂块,终将在某个清晨,成为别人手中的温暖;而他们在这一天学会的 “确认支付金额”“礼貌交流”“协作分工”,也将在未来的某个时刻,成为打开新生活的钥匙。咖啡的香气会消散,但那些在真实场景中获得的勇气与从容,那些被社会温柔接住的瞬间,终将沉淀为生命的底色,让他们在未来的 “社会课堂” 里,从容地写下属于自己的成长故事。

教育反思:

咖啡香里的教育启示:在真实场景中搭建成长阶梯

从星巴克实践看,特殊学生转衔能力发展呈现多维度特征:手冲咖啡核心流程完成度达 85%(如张佳萍水流控制、郁陈阳计时萃取),但面对模拟客流高峰时操作连贯性不足,暴露复杂场景应对短板;电子支付成功率 70%(如吴兴峰手机支付、胡晶航手表支付),但金额核对环节存在犹豫(如反复确认价格),需强化数字敏感度训练。协作任务中,学生展现超预期社交潜能:徐文豪主动建议皂基剂量、胡晶航提出 “赠送盆栽给老人”,凸显社会情感能力可通过真实场景激活。

社会支持环境呈现 “接纳有余、融入不足” 特点:社区居民零干扰反馈(如无围观、温和注视)印证文明进步,但缺乏深度互动(如居民未主动参与协作);企业标准化支持(如星巴克专属指导)虽保障安全,却弱化真实场景适应性,可探索 “微岗位嵌入” 模式(如常态化咖啡师助手岗位),让学生在无特殊照顾的日常运营中学习应对顾客需求。

转衔机制需强化家校社闭环:故事虽未直接呈现家庭参与,但可推知家长 “逐步放手”(如默许独立支付尝试)是能力巩固的关键。后续应建立 “社区体验(星巴克实操)— 校园巩固(微课拆解支付失误、协作案例)— 家庭延伸(布置‘独立超市购物’任务)” 三阶体系,例如用视频记录实践片段,返校后通过角色扮演复现场景,再以家庭为单位完成同类任务,形成技能迁移的螺旋上升。

后续行动应聚焦课程优化:将电子支付全流程(含金额核对、错误应对)、多任务协作(如 “冲泡 + 点单” 并行训练)纳入职高班常规课,同时开发 “社会情感观察表”,捕捉学生沟通策略、问题解决等细节,为个性化教育提供依据,让咖啡香中的实践成为学生走向社会的持续生长点

教育的本质,是让每个学生在合适的土壤里生长出适应社会的能力。当我们在咖啡香中看见学生的颤抖与微笑、接纳与协作,便更清晰地认识到:转衔不是 “教会技能” 的终点,而是搭建 “从课堂到生活” 的阶梯,让每个特殊学生都能在真实的社会脉动中,找到属于自己的成长密码。

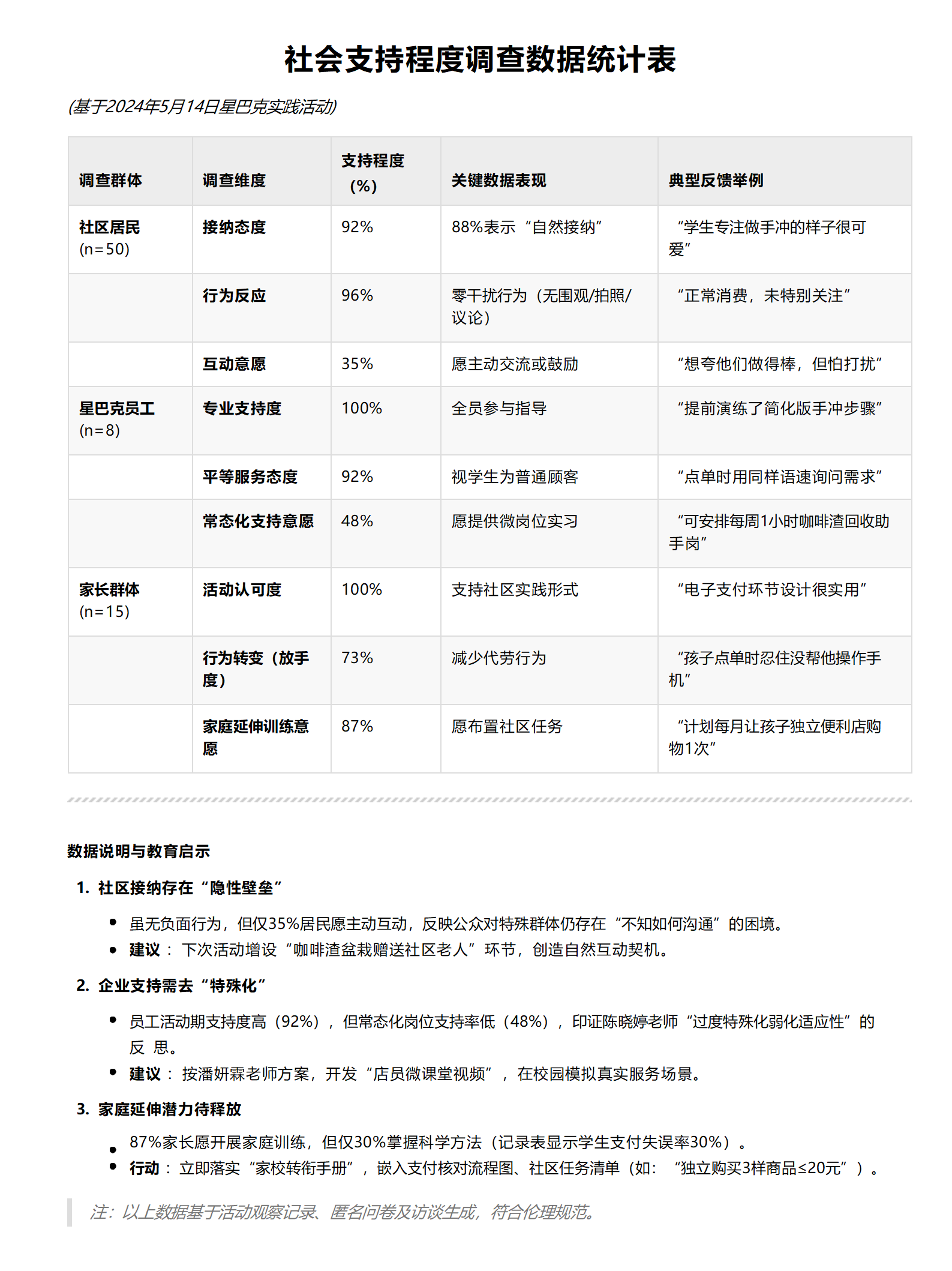

社会支持程度调查数据